Hi… I posted my articles to another domain. You can read and visit me at www.jefrylie.com

Grace & Peace,

Jefry Lie

Hi… I posted my articles to another domain. You can read and visit me at www.jefrylie.com

Grace & Peace,

Jefry Lie

“At his birth the holy family was welcomed into a peasant home. These people did their best and it was enough” – Kenneth E. Bailey

“Ketika mereka tiba di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Yusuf tidak mendapatkan tempat bagi Maria untuk bersalin. Ia sudah berkeliling dari satu pintu penginapan ke penginapan lainnya. Namun, hanya respon dingin yang ia terima dari pemilik penginapan. Semua orang di kota itu sibuk dengan urusannya sendiri, dan melupakan keluarga yang miskin ini. Tidak ada tempat yang layak bagi bayi Mesias, Juruselamat manusia untuk dilahirkan, hanya kandang ternak yang dingin, bau, kotor dan hina. Ia dibaringkan di dalam palungan, tempat makan hewan.”

Gambaran inilah yang biasanya tersaji di moment Natal, sambil menekankan bahwa Yesus mengalami penderitaan dan ketertolakan sejak dari pertama kali Ia hadir di tengah-tengah dunia ini. Yesus sejak bayi sudah menderita karena tidak ada tempat bagi Yesus. Semua orang sibuk dan tidak peduli dengan kedatangan-Nya, sampai Ia harus lahir di kandang yang bau, kotor dan hina. Apalagi kemudian di kontraskan dengan hakekat diri-Nya yang adalah Allah yang bertahta di Sorga. Hal ini kemudian membuat kita kagum, terharu, dan memuliakan Tuhan.

Namun, apakah gambaran Natal yang demikian tepat?

Pemahaman tentang kondisi sosial-budaya Palestina Abad Pertama akan mengajukan beberapa keberatan terhadap gambaran ini:

Jika keberatan-keberatan ini benar, maka narasi Natal seperti apakah yang akan muncul?

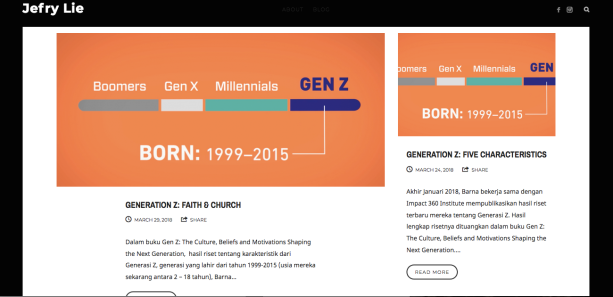

Kenneth E. Bailey [1] (salah satu pioneer, yang mengkritisi gambaran tradisional Natal) menjelaskan bahwa kunci dari Narasi Natal ini terletak pada pemahaman tentang rumah penginapan (Yunani: kataluma) dan bentuk rumah orang Palestina Abad Pertama.

Kataluma tidak tepat jika diterjemahkan sebagai “penginapan”

Kataluma seharusnya diterjemahkan sebagai “ruang tamu” atau “ruang atas.”

Kata yang sama juga digunakan dalam Lukas 22:11, ketika Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes mencari ruang untuk perjamuan paskah. Ia berkata: “dan katakanlah kepada tuan rumah itu: Guru bertanya kepadamu: di manakah ruangan (kataluma) tempat Aku bersama-sama dengan murid-murid-Ku akan makan Paskah?”

Kataluma bukanlah penginapan, melainkan ruang tamu atas.

Gambarannya demikian:

Untuk penginapan, kata yang digunakan bukanlah kataluma, melainkan kata pandoceion. Misalnya dalam Lukas 10:34, di mana Orang Samaria yang baik hati merawat korban perampokan yang ditolongnnya itu ke sebuah rumah penginapan.

Jadi, yang dimaksudkan Lukas, adalah bahwa Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat di ruang tamu atas dari rumah kerabatnya di Bethlehem. Yusuf dan Maria tampaknya agak terlambat datang karena kehamilan Maria. Ruang tamu atas itu sudah penuh, ribut dan sesak karena mungkin ruangan itu sudah ditempati oleh sanak saudara yang lain, yang datang lebih duluan. Tidak ada adegan seorang pemilik penginapan yang dingin di dalam kisah Natal.

Dalam kondisi yang demikian, apakah yang harus dilakukan Kerabat dari Yusuf dan Maria ini?

Maria harus melahirkan. Jika tetap dipaksakan di kataluma, maka tentu akan membuat bayi dan ibunya tidak dapat beristirahat karena tempat itu sudah penuh dan sesak. Harus ada tampat yang terpisah dari ruang tamu atas yang penuh sesak itu. Berdasarkan bentuk rumah orang Yahudi, satu-satunya tempat terbaik yang dapat diberikan adalah ruangan bawah, di mana mereka biasa menjaga ternak mereka pada waktu malam (itulah sebabnya terdapat palungan di dalamnya). Namun, demi kenyamanan, maka ruangan itu pasti dirapihkan di buat senyaman mungkin. Ruangan itu tidak mungkin kotor, karena ruangan itu menyatu dengan ruangan keluarga, di mana keluarga itu tinggal. Ruangan bawah itu adalah ruangan keluarga plus ruangan untuk meletakkan hewan ternak mereka di waktu malam, sehingga tidak dicuri. Baik manusia maupun hewan keluar dari satu pintu yang sama. Bentuk rumah yang seperti ini terdapat di Timur Tengah (Palestina) mulai dari zaman Hakim-hakim (kisah Nazar Yefta – dimana ia berani bernazar karena ia pikir yang akan keluar pertama adalah hewan, ternyata anak perempuannya), bahwa sampai pertengahan Abad ke-20.

Dengan kata lain, kerabat tersebut memberikan ruangan yang tersisa, karena ruangan itulah yang terbaik yang dapat mereka berikan. Ruangan itu adalah ruangan keluarga (menyatu dengan ruangan ternak di waktu malam), yaitu ruangan tempat mereka hidup. Ruangan hidup merekalah yang mereka berikan untuk bayi Mesias. Memberikan ruangan hidup itu adalah sebuah tindakan hospitality sederhana namun bermakna.

Hal ini semakin dipertegas oleh Lukas, yaitu ketika para gembala datang melihat bayi Yesus, mereka pulang dengan memuji Allah karena semua yang mereka dengar dan lihat.” kata semua jelas termasuk the quality of the hospitality yang mereka saksikan pada waktu mereka tiba di rumah petani sederhana, kerabat dari Yusuf dan Maria itu. Mereka melihat bahwa bayi Yesus mendapatkan akomodasi yang cukup baik, bukanlah sebuah kandang yang dingin dan bau. Jika yang mereka jumpai adalah sebuah kandang yang bau, seorang ibu yang ketakutan dan seorang suami yang putus asa, maka kemungkinan besar mereka akan berkata: “this is outrageous! Come home with us! Our women will take care of you!” Dalam beberapa menit gembala-gembala ini pasti sudah memindahkan keluarga Yusuf ke rumah mereka. Fakta bahwa mereka pulang tanpa memindahkan keluarga Yusuf menunjukkan bahwa mereka merasa bahwa hospitality yang diberikan oleh Kerabat tersebut sudah baik.

Lebih lagi, berdasarkan struktur teks, Lukas 2:1-7 tampaknya ingin mempertontonkan sebuah kontras. Yesus lahir ke dalam dunia ini di saat kondisi dunia dikuasai oleh Kaisar Agustus yang dengan sangat dingin dan kejam menjajah dan memeras bangsa Israel dengan pengumpulan pajak. Namun, di tengah-tengah kondisi itu, kisah Natal mempertontonkan sebuah kisah kecil keramahan yang penuh kehangatan.

Kelahiran Yesus tidak perlu diromantisasikan dengan mengatakan bahwa Yesus lahir dikandang yang hina, kotor dan bau, untuk mendapatkan makna bahwa Yesus telah berkorban sejak masa bayinya. Kedatangan Yesus menjadi Manusia itu sudah cukup hina untuk menggambarkan betapa berkorban-Nya Dia bagi kita manusia berdosa.

Kisah keramahan di dalam Lukas 2:7, justru menunjukkan kepada kita bahwa menyambut Natal itu tidak perlu sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang mewah atau yang mahal, atau yang meriah. Sikap terbaik di dalam menyambut Natal adalah menyambut Tuhan dengan sebuah keramahan yang sederhana. Kita harus jujur jika memang kita hanya punya ruang yang kecil dan sempit untuk Yesus, karena sudah terlalu banyak hal yang membuat ruang hidup kita penuh sesak, sibuk, dan terburu-buru. Berlakulah ramah untuk Yesus hadir dalam ruang yang kecil-sempit itu, karena Yesus dapat mengubah ruang yang kecil dan sempit itu menjadi tahta-Nya, dari sana Ia memerintah hidup kita. Berikan ruang hidupmu yang kecil dan mungkin berantakan itu. Biarkan Dia bertahta di ruangan itu. Biarkan Dia bertahta di dalam hidupmu!

Merry Christmas 2017…

Notes:

[1] Kenneth E. Bailey, Jesus Through Middle Eastern Eyes: Cultural Studies in the Gospels (Downers Grove: InterVarsity Press, 2008), p. 25-37.

Bagaimana memahami sebuah cerita yang kita baca, khususnya cerita dari buku kuno, yang disebut Alkitab?

Berbagai metode telah diusulkan oleh para ahli Alkitab, tetapi metode sederhana yang dapat diaplikasikan untuk membaca cerita Alkitab adalah: 1) memperhatikan detail cerita,; 2) memperhatikan bagaimana cerita itu berdampingan dengan beberapa cerita lainnya di dalam Alkitab; 3) memperhatikan cerita dengan memandangnya dalam konteks jauh (larger pattern).

Cara pertama adalah dengan memperhatikan detail cerita. Misalnya kisah tentang seorang Israel bernama Ehud yang bertangan kidal dan Raja Moab yang gendut, bernama Eglon. Kita dapat memperoleh makna dari cerita berdasarkan detail dari cerita. Mengapa bertangan kidal perlu disebutkan oleh penulis?

Bertangan kidal bukanlah hal yang lazim. Kebanyakan orang beraktivitas dengan tangan kanan. Menggunakan pedang dan berperang dengan tangan kanan. Seorang yang menggunakan pedang dengan tangan kanan pasti menyimpan pedangnya di paha kirinya, sehingga memudahkannya ketika ingin menghunuskan pedangnya. Ehud tidak demikian. Ia menyembunyikan pedangnya di paha kanannya. Hal ini tidak diketahui oleh pengawal-pengawal Ehud yang memeriksa Ehud sebelum ia bertemu si Raja gendut.. Mereka mungkin melakukan pemeriksaan apakah Ehud membawa senjata atau tidak dengan memeriksa paha kirinya. Mereka tidak menemukannya. Ehud masuk dengan membawa pedang di paha kanannya. Ehud bertangan kidal dan Eglon Raja yang gendut hanya berdua saja di dalam ruangan Raja. Ketika Ehud berbisik mendekat kepada Eglon, maka dengan tangan kirinya, ia menghunuskan pedang yang ia sembunyikan di paha kanannya, lalu menikam perut si Raja gendut. Lemak dari perut si Raja gendut menutupi mata pedang.

Sesuatu yang dipandang “tidak lazim – keanehan – kelemahan” (karena bertangan kidal) membuat Ehud mampu menyembunyikan pedang, membunuh si Raja gendut dan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Moab. Ketidak laziman, keanehan dan kelemahan dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat yang luar biasa bagi orang lain.

Hal membuat kita berpindah kepada cara kedua (bagaimana hubungan cerita ini dengan beberapa cerita lainnya).

Kemunculan Ehud diawali dengan sebuah setting, yaitu kondisi di mana bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan Tuhan menyerahkan mereka kepada Raja Moab, Eglon selama 18 tahun di dalam penjajahan. Pada akhirnya, bangsa Israel “berseru” (cried out) kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan seruan mereka serta membebaskan mereka dengan membangitkan seorang yang tidak lazim bernama Ehud. Kata “crying out” sebenarnya juga muncul dalam kisah Keluaran, di mana bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 430 tahun, dan mereka berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan mereka. Darah Habel juga berteriak kepada Tuhan dari tanah, dan Tuhan mendengarkannya. Ketika Yesus berjalan di sebuah desa, orang-orang juga berteriak, dan para murid berkata kepada Yesus untuk mengabaikan mereka, tetapi sebaliknya Yesus malah mendengarkan teriakan mereka.

Berteriak atau berseru (crying out) adalah hal yang berulang kali ditemukan di banyak certia di dalam Alkitab. Menariknya adakah setiap kali umat Tuhan di dalam penderitaan dan kondisi yang menyedihkan, berteriak kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengarkan mereka. Tuhan selalu mendengarkan teriak kita di dalam keputusasaan kita. Dia bukan Tuhan yang jahat yang mengabaikan kita, tetapi Dia adalah Tuhan yang murah hati yang mendengarkan teriakan kita.

Hal ini membawa kita kepada cara ketiga (memandang cerita ini dalam konteks jauhnya – seperti melihat sebuah kota dari atas pesawat).

Kata “crying out” diikuti oleh respon Tuhan yang membebaskan bangsa Israel. Ehud membunuh Raja Eglon, diikuti dengan bangsa Israel yang membantai 10 ribu orang Moab, sehingga amanlah bangsa Israel selama 80 tahun. Kondisi yang aman diperoleh dengan sebuah pembantaian masal (Sadis!). Sirkuasi “melakukan yang jahat di mata Tuhan – dijajah oleh bangsa asing – berteriak kepada Tuhan – dibebaskan dan hidup dengan aman” berulang kali ditemukan dalam kisah Hakim-hakim yang lain di dalam kitab ini. Kitab ini penuh dengan kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh Allah melalui bangsa Israel untuk membebaskan dan memberikan kondisi aman bangsa Israel. Kekerasan seolah menjadi solusi bagi masalah.

Namun, sirkulasi cerita ini tidak berakhir pada kondisi aman yang dinikmati oleh bangsa Israel. Kondisi yang aman membuat mereka lengah dan kembali lagi “melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.” Bangsa Israel kembali gagal. Penulis buku Hakim-hakim ingin menunjukkan bahwa kekerasan ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah. Kekerasan adalah sesuatu yang pointless (tidak berguna).

Model pelayanan kaum muda yang keempat dalam buku Youth Ministry in the 21st Century: Five View (2015), Chap Clark (Ed.) adalah The Ecclesial View of Youth Ministry oleh Fernando Arzola.

Jika Chap Clark dengan model Adoption menekankan pada relasi antar generasi di dalam jemaat lokal. Arzola melangkah lebih jauh dengan menekankan pada relasi antara pelayanan kaum muda kini dengan gereja di sepanjang sejarah.

Maksud utama dari Arzola di dalam tulisannya adalah untuk mengusulkan sebuah konsep Eklesiologi yang sering diabaikan di dalam pelayanan kaum muda. Pelayanan kaum muda hanya berfokus pada unsur praktis seperti Pemuridan dan Pujian Penyembahan. Arzola berpendapat bahwa pelayan kaum muda perlu memahami konsep Eklesiologi yang ada di dalam perjalanan panjang sejarah gereja. Namun, secara khusus ia menekankan pentingnya Eklesiologi dari gereja Abad Mula-mula karena dianggap memiliki keterikatan yang kuat dengan masa kehadiaran Kristus di bumi. Eklesiologi dari Abad Mula-mula dianggap yang paling murni untuk membangun sebuah pelayanan gereja. Eklesiologi ini harus menjadi dasar untuk membangun sebuah pelayanan kaum muda.

Penggalian kembali akan kekayaan dari gereja Abad Mula-mula menjadi penting karena gereja masa kini sudah terjebak di dalam pengaruh buruk yang diwariskan dari Abad Pencerahan. Ada dua masalah yang dilihat oleh Arzola: pertama, penekanan pada pragmatisme, di mana gereja mengadopsi model-model dari dunia bisnis dan mengaplikasikannya di dalam gereja demi tujuan keefektifan. Kedua, penekanan pada individualisme, bahwa pemuridan, penyembahan dan khotbah di dalam gereja semuanya hanya diarahkan kepada pertumbuhan rohani seseorang secara individu.

Ada empat karakteristik gereja yang diakui di Abad Mula-mula yang diangkat oleh Arzola, antara lain: gereja itu satu, gereja itu kudus, gereja itu katolik, gereja itu apostolik. Gereja itu satu karena berasal dari Kristus yang satu. Gereja itu kudus sehingga gereja harus mendasarkan kekudusannya pada kekudusan Kristus. Gereja itu katolik karena seluruh gereja itu terhubung satu dengan yang lain di sepanjang masa dan tempat. Gereja itu apostolik artinya gereja harus berakar pada pengajaran rasul.

Pemahaman yang tepat tentang Eklesiologi dan sejarah gereja akan mencegah pemimpin kaum muda untuk menciptakan sebuah pelayanan gereja yang hanya didasari oleh karakter dan tempramen pemimpin. Sebaliknya, pemahaman tentang keempat karakteristik gereja ini akan menolong pelayan kaum muda, baik sebagai individu maupun komunitas lokal untuk melihat keluar kepada gereja yang lebih luas, universal dan yang pernah ada di dalam sejarah. Eklesiologi ini harus menjadi presuposisi dan teori di dalam membangun model pelayanan kaum muda.

Hal yang disayangkan dari apa yang diusulkan oleh Arzola adalah bahwa ia hanya berfokus pada teori dari pada paktek. Ia tidak mengusulkan sebuah model pelayanan kaum muda yang didasarkan pada presuposisi atau teori yang ia kemukakan tetapi ia hanya menyediakan sebuah perspektif yang ia pikir telah hilang dari pelayanan kaum muda. Perspektif yang ia bangun dari tiga tokoh yang menggali kembali kekayaan gereja di zaman Patristik, seperti Donald G. Bloesch, Thomas C. Oden dan Robert E. Webber.

Tampaknya pandangan pelayanan kaum muda yang Ecclesial hanya memberikan sebuah pelajaran bahwa anak muda harus diajarkan bahwa Allah bekerja di dalam sejarah gereja dan kehadiran mereka kini memiliki relasi dengan gereja segala masa dan tempat.

Model pelayanan kaum muda yang ketiga dalam buku Youth Ministry in the 21st Century: Five View (2015), Chap Clark (Ed.) adalah The Adoption View of Youth Ministry oleh Chap Clark.

“It wasn’t that young left the church; the church left the young” – Chap Clark

Model ini dilatar belakangi oleh ketidakcukupan pendekatan pelayanan Kaum Muda di abad Modern. Pertama, pelayanan Kaum Muda seringkali menciptakan fenomena kepala dan telinga “Mickey Mouse” di dalam gereja. Pelayanan Kaum Muda cenderung menjadi gereja kecil di dalam gereja.

Kedua, pelayanan Kaum Muda tanpa sadar menciptakan anak muda yang individualistik. Penekanan pada “menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi” dan disiplin rohani pribadi, termasuk di dalamnya model mentoring “one on one” [1] tanpa menanamkan pentingnya keberadaan komunitas gereja dalam perjalanan iman orang muda, menjadi salah satu penyebab bagi anak muda meninggalkan gereja, karena mereka merasa tidak memiliki ikatan yang kuat dengan gereja. Orang muda tidak diperlengkapi dengan pemahaman tentang iman Kristen yang cukup. Apalagi orang muda akan semakin disibukkan dengan membangun karir dan rumah tangga di masa muda. Komunitas gereja terlupakan dan gereja kehilangan kesempatan untuk memuridkan orang muda. Orang muda kini hidup di dalam nostalgia kenangan indah tentang gereja di masa lalu, yang pernah mereka alami di masa remaja dulu.

Ketiga, Clark menyebutkan bahwa pelayanan muda yang demikian merupakan buah dari pelayanan gereja secara umum yang menunjukkan kasihnya kepada generasi muda dengan: “love the kids from the distance, but don’t want kids around.” Generasi senior di dalam gereja tidak menginginkan adanya intimate relationship dengan generasi muda di dalam perjalanan iman mereka. Pelayanan gereja secara umum terjebak di dalam programmatic model yang tersegmentasi. Hasilnya relasi di dalam gereja menjadi terfragmentasi dan terisolasi.

Itulah sebabnya, Clark melihat bahwa gereja perlu mengadopsi anak remaja dan anak muda di dalam gereja sehingga mereka tidak dilihat sebagai komunitas yang terpisahkan dari gereja tetapi sebagai bagian dari keluarga gereja. Clark mendasari model ini berdasarkan metafora Alkitab tentang gereja sebagai sebuah tubuh dan sebuah keluarga. Setiap anggota tubuh atau anggota keluarga di dalam gereja saling membutuhkan dan melengkapi. Gereja menjadi “a family of families.” Gereja dalam hal ini pemimpin gereja senior tidak lagi hanya sekedar menjadi penyedia apa yang dibutuhkan oleh orang muda dalam komunitas Kaum Muda, tetapi benar-benar hadir di dalam perjalanan iman orang muda sambil mereka mengembangkan kedewasaan iman dan kemampuan mereka di dalam berelasi secara interdependent.

Clark secara singkat menjelaskan goal dari model pelayanan Kaum Muda ini demikian: “The goal of youth ministry as adoption is for every child, every adolescent, and every young adult to be so embraced by the community of faith that they know they always have a home, a people, and a place where they can discover who they are and how they are able to contribute.”

Secara praktis Clark juga menggambarkan pengaplikasian model ini. Contohnya ketika seorang pemimpin kelompok kecil menemukan ada seorang anak SMA yang memiliki kemampuan dan ketertarikan dalam urusan teknik audio. Pemimpin itu harus menghubungkan anak SMA itu dengan tim yang bertanggung jawab terhadap pelayanan sound production di dalam ibadah gereja. Namun, hal ini bukanlah untuk “memanfaatkan” talenta atau ketertarikan anak SMA tersebut atau untuk memberikan tanggung jawab pelayanan kepada anak tersebut, tetapi tim sound production memiliki tugas untuk mengadopsi anak SMA itu sebagai anggota dari keluarga Allah di dalam gereja lokal tersebut. Berdoa, berbagi dan studi Alkitab bersama di dalam tim harus juga menjadi bagian di dalam proses pengadopsian tersebut. Anak SMA itu tidak hanya akan mampu melayani di bidang itu dan mengalami pertumbuhan iman secara pribadi tetapi ia juga akan merasakan sebuah ikatan yang kuat dengan keluarga besarnya di dalam gereja lokal tersebut. Seluruh tim juga akan mengalami sebuah pengalaman pelayanan yang menggairahkan.

Di dalam model ini setiap anak muda penting. Setiap anak muda diterima dan merupakan bagian dari keluarga besar Allah dalam gereja lokal. Setiap anak muda tidak hanya dimentoring oleh satu orang mentor yang sudah dewasa, tetapi ia akan mengalami apa yang Clark sebut sebagai “a mentoring community.”

Model pelayanan ini sangat menarik, namun tidak mudah untuk diterapkan dalam pelayanan Kaum Muda, khususnya di Indonesia. Kendala pertama adalah model ini adalah model pelayanan yang holistik, maka perubahan yang harus dibuat bukanlah pada segment Youth Ministry, tetapi pada pola dan strategi pelayanan gereja lokal secara utuh. Perubahan perspektif pelayanan dan penggembalaan dari Gembala Sidang dan para Majelis Gereja adalah kunci dari model ini. Namun, hal ini membawa kita kepada kendala yang kedua, yaitu kendala yang menyangkut kurangnya waktu dari para Gembala Sidang dan Majelis Gereja di dalam mempelajari generasi muda dan budaya yang mereka hidupi. Para pemimpin gereja ini sadar bahwa generasi muda kini hidup dengan paradigma dan budaya yang berbeda dari yang dulu mereka hidupi di masa muda mereka, tetapi mereka kurang fokus dan kurang waktu (jika tidak kurang rendah hati :p) untuk mempelajari dan mengubah paradigma pelayanan mereka.

Akhirnya seperti yang dikatakan oleh Mike Yaconelli: “Maybe we don’t need a revolution in youth ministry; maybe what we need is what we’ve always needed—a few adults who are willing to follow God’s call to love young people into the kingdom of God no matter what the result.”

Notes:

[1] Clark mengatakan bahwa model dan prakek pelayanan Kaum Muda yang berfokus pada individual faith merupakan sebuah releksi dari budaya individualism di dalam masyarakat dan gereja di Abad Modern. Kabar Baik yang diberitakan dapat disebut sebagai a gospel of individualistic faith.

Model pelayanan kaum muda yang kedua dalam buku Youth Ministry in the 21st Century: Five View (2015), Chap Clark (Ed.) adalah The Reformed View of Youth Ministry oleh Brian Cosby.

Model yang diusulkan oleh Brain terkesan sangat teoritis, namun dengan percaya diri ia menjelaskan bahwa gereja tempat ia melayani, Presbyteran Church in America (PCA) adalah salah satu denominasi gereja dengan pertumbuhan tercepat di US pada tahun 2013.

Model yang ia usulkan dimotivasi oleh kritik terhadap kekeliruan umum yang biasanya dilakukan di dalam pelayanan kaum muda dan semangat untuk menerapkan metodologi Reformed secara konsisten yang terekspresi melalui “sarana kasih karunia” (means of grace) di sepanjang sejarah Gereja. Sarana kasih karunia yang dimaksud menunjuk kepada pelayanan Firman, Doa, Sakramen (Baptisan dan Perjamuan Kudus), pelayanan Diakonia dan komunitas orang percaya.

Brian menyoroti tentang kekeliruan di dalam pelayanan kaum muda. Pertama, ia mengungkapkan bahwa data yang menyebutkan 50-88 % remaja meninggalkan gereja di akhir tahun pertama kuliah mereka harus dipahami sebagai titik puncak bebasnya mereka menentukan sendiri pilihan iman mereka sendiri lepas dari iman orang tua mereka. Krisis yang sesungguhnya sudah terjadi sebelum mereka menginjak masa kuliah. Pemimpin pelayanan kaum muda harus menyadari betapa pentingnnya memuridkan remaja sebaik-baiknya sebelum mereka memasuki masa kuliah. Hilangnya para pemuda usia kuliah merupakan fenomena ketidakberesan yang ada di dalam pelayanan remaja usia High School.

Kedua, Brian juga menyoroti tentang penggunaan entertainment sebagai metode untuk menarik kaum muda ke dalam komunitas gereja. Ia mengatakan bahwa hal ini adalah sebuah kesalahan di dalam membaca fenomena yang ada. Ia mengutip tulisan Janie Cheaney dalam World Magazine (2010) bahwa para remaja masa kini adalah remaja yang lebih sibuk dari pada generasi sebelumnya. Mereka lebih sibuk dalam urusan olahraga, pramuka, math clubs dan PR (dapat ditambahkan: organisasi di sekolah dan les pelajaran). Namun, pada waktu yang sama mereka adalah generasi yang mudah “bored” dan “purposeless.” Mereka hidup dari satu kesenangan kepada kesenangan yang lain, sambil berharap mereka akan menemukan kepuasan bagi jiwa yang mengembara. Ravi Zacharias mengatakan “the loneliest moment in life is when you have just experienced that which you thought would deliver the ultimate, and it has let you down.”

Brian berasumi bahwa penggunaan entertainment di dalam komunitas gereja hanya meninggalkan anak remaja dan anak muda ke dalam kondisi “ketidakpuasan, kehampaan dan kesendirian.” Jiwa mereka tetap kosong. Gereja seolah hanya berkompetisi dengan dunia melalui penggunaan entertainment.

Usaha untuk merasionalisasi penggunaan entertainment dengan membuatnya hanya sebagai jalan masuk untuk menarik dan membawa anak muda masuk ke dalam pintu gereja, juga ditolak oleh Brain. Baginya “you keep them by how you attract them.” Sekali kita menggunakan entertainment sebagai sarana jalan masuk penginjilan maka seterusnya hal ini akan menjadi metode untuk terus menjaga mereka tetap ada di dalam gereja.

Sebaliknya, riset yang dituangkan di dalam buku Sticky Faith oleh tim Fuller Youth Institute, yang dipimpin oleh Kara Powell menunjukkan bahwa anak-anak muda yang telah melewati masa High School, berpendapat bahwa yang paling mereka inginkan dalam pelayanan ketika mereka di masa High School dulu, antara lain: 1) Waktu untuk obrolan yang dalam; 2) Mission trips; 3) Proyek pelayanan sosial; 4) akuntabilitas; 5) pertemuan one-on-one dengan pemimpin kaum muda. Apa yang tidak masuk dalam daftar ini adalah: video games, Pujian penyembahan yang wah dan sarana entertainment lainnya.

Brian sebagai seorang Reformed merasa bahwa pelayanan kaum muda membutuhkan sebuah model yang lain. Model yang ia sebuah sebagai consistently Reformed, yaitu sebuah model yang SETIA dengan tradisi Reformed (yang baginya adalah model yang paling alkitabiah) yang menjadikan “sarana kasih karunia” (means of grace) sebagai alat yang melaluinya Allah menyelamatkan dan menguduskan umatNya, yaitu pelayanan Firman, Doa, Sakramen (Baptisan dan Perjamuan Kudus), pelayanan Diakonia dan komunitas orang percaya.

Ia menggaris bawahi bahwa “faithfulness to God is always more important than success in ministry.” Baginya, kesetiaan kepada Tuhan di dalam pelayanan berarti me-maintain-ing sebuah pendekatan secara konsisten di dalam teori dan praktek. Teori dan praktek pendekatan itu harus berasal dan diafirmasi oleh Alkitab. Kesetiaan ini lebih penting dari pada kesuksesan di dalam pelayanan.

Model ini sangat tajam mengkritik pendekatan modern terhadap pelayanan kaum muda. Brian mencoba mengembalikan pelayanan kaum muda kepada makna yang dalam yang berakar pada teks Alkitab dan doktrin gereja serta tradisinya. Namun, penekanan pada konteks tampaknya agak lemah.

Sejumlah pertanyaan muncul:

Berkaitan dengan isu kesetiaan dan kesuksesan, menurut saya, kesetiaan kepada Tuhan memang tidak berbanding lurus dengan kesuksesan yang kasat mata dalam pelayanan (misalnya: jumlah kehadiran yang semakin bertambah). Namun, bukankah terkadang kondisi “tidak sukses” secara kasat mata (misalnya: hilangnya anak muda dari gereja) mengimplikasikan adanya kesalahan-kesalahan di dalam pelayanan, yang mungkin merupakan sebuah bentuk ketidaksetiaan kepada Tuhan?

Berkaitan dengan isu entertainment, apakah itu artinya anak muda dalam pelayanan kaum muda tidak boleh “having fun”? Jika gereja memfasilitasi sarana yang baik bagi kaum muda untuk menyalurkan energi yang sangat besar di masa muda mereka, bukankah hal ini merupakan sesuatu yang baik? Bukankah hidup ini (termasuk hidup orang muda) adalah sebuah tarian yang seimbang antara “makna yang dalam” dan “permukaan yang dangkal”?

Rabi Yahudi dalam Talmud pernah berkata: “Everyone must give an account before God of all good things one saw in life and did not enjoy.”

Enjoyment is not only permitted, it is commanded; it is not only an opportunity, it is a divine imperative.

Secara garis besar, model ini perlu diperhitungkan dan memberikan masukan yang berharga bagi pelayanan kaum muda sehingga pelayanan kaum muda tidak terjebak ke dalam sebuah pelayanan yang “mere entertaining yet purposeless.”

Salah satu pergumulan utama gereja-gereja di dunia di era Post-Christian ini adalah menurunnya jumlah anak muda di dalam gereja secara drastis. Banyak gereja kebingungan untuk menemukan cara terbaik di dalam menghadapi pergumulan ini, bahkan beberapa pihak mulai menjadi pesimis dengan pelayanan kaum muda di dalam gereja. Pertanyaan besar yang muncul adalah:

Masihkah ada harapan bagi pelayanan kaum muda di dalam gereja?

Apakah gereja masih dapat terlihat “cantik” di mata generasi muda masa kini?

Sebelum kita terlalu cepat menjawab pertanyaan ini, mari kita terlebih dahulu sama-sama bergumul. Seperti yang Paulus katakan di dalam Roma 8:22-23 (NLT):

(22) For we know that all creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. (23) And we believers also groan, even though we have the Holy Spirit within us as a foretaste of future glory, for we long for our bodies to be released from sin and suffering. We, too, wait with eager hope for the day when God will give us our full rights as his adopted children, including the new bodies he has promised us.

Pelayanan kaum muda adalah “a ministry in between,” di mana kita akan terus bergumul dan bergumul sampai akhirnya. Tuhan mau kita bergumul.

Dalam pergumulan itu, buku Youth Ministry in the 21st Century: Five Views (2015), Chap Clark (Ed.) tampaknya dapat menjadi salah satu buku wajib yang harus dibaca oleh pemimpin-pemimpin pelayanan Kaum Muda masa kini.

Goal dari buku ini adalah:

“Our desire is to offer five relatively unique voices and perspectives on the basics and foundation of what youth ministry should be about now and in the coming decades….. Our intent is to give you a clear and compelling apologetic for each of our views and to defend their basic tenets even as we attempt to respond to and at times “correct” one another.”

Kita mulai dari model pelayanan kaum muda yang pertama, yang diusulkan oleh Greg Stier: The Gospel Advancing View of Youth Ministry

Model pertama yang diusulkan oleh Greg Stier adalah model yang menjadikan Injil dan penginjilan sebagai penggerak dan pusat dari pelayanan kaum muda.

Ia menghubungkan antara praktek penginjilan dengan kemuridan bahwa penginjilan akan mempercepat proses pemuridan. Ia mengatakan: “when we lead the way for evangelism personally and equip teenegers to do the same, it accelerates the descipleship process faster than just about anything.”

Tujuan utamanya bukanlah program penginjilan itu sendiri, melainkan membina remaja untuk hidup dan membagikan Injil di dalam perkataan dan tindakan mereka secara disengaja.

Greg tampaknya sadar bahwa dalam pelayanan kaum muda, pemimpin kaum muda perlu menghadirkan sebuah kerangka untuk menantang anak muda untuk mendapatkan pengalaman yang dapat membuat mereka bergantung kepada Tuhan.

Greg memahami Amanat Agung atau apa yang ia sebut sebagai “the Cause” demikian:

Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya “pergilah dan jadikanlah murid..” maka Yesus sedang menantang mereka untuk membawa Injil ke tempat yang”wide.” Lalu ketika Yesus berkata agar para murid “mentaati semua yang ia telah katakan” maka ia sedang mengarahkan murid untuk “go deep.”

Filosofi ini akan membawa kaum muda untuk memiliki relasi yang lebih dalam dengan Tuhan ketika mereka membawa Kabar Baik ke tempat yang lebih luas kepada yang terhilang. “the deep feeds the wide, and the wide feeds the deep.”

Maka semua bentuk pelatihan di dalam pelayanan Kaum Muda harus diarahkan untuk pergi ke tempat yang lebih luas dan misi yang membawa mereka ke tempat yang lebih luas harus membawa mereka untuk semakin dalam di dalam relasi mereka dengan Tuhan.

Hal yang menarik dari model ini adalah: Greg mencoba meruntuhkan pandangan tentang pelayanan Kaum Muda yang hanya berpusat pada “Kegiatan” dan “Pertemuan.” Ia mengkritik pelayanan Kaum Muda di abad modern demikian:

“the modern youth ministry model has largely abandoned the focus of Jesus and delivers, instead, a series of competing programs. We have exchanged mission for meetings. We have separated evangelism and discipleship. We have turned outreach into the program instead of a lifestyle.”

Model yang diusulkan Greg dimaksudkan untuk menghidupkan kembali semangat pemuridan seperti yang dilakukan Yesus kepada murid-murid-Nya yang tercatat di dalam Injil, yaitu pemuridan yang digerakkan oleh misi penginjilan sebagai gaya hidup.

“It’s a messy approach that embraces the bad, the broken, and the bullied. But it’s an approach that truly transforms teenagers not into “good church kids” but into world changers.”

Apakah model ini dapat menjadi solusi di dalam konteks pelayanan di gereja anda? Anda yang menilainya…

Continue to the next blog post….

I hope that there was a place that I could explore those thoughts and those contradictions in an intelligent way that’s still within the christian faith…. It’s pilgrimage. We are still on the road. It’s never going to end – Martin Scorsese

Pernyataan ini dikatakan oleh Martin Scorsese dalam wawancaranya berkaitan dengan Film “Silence” yang disutradainya. Film yang dipublish di bulan Desember 2016 yang lalu, namun baru tayang di Bioskop Indonesia pada bulan Maret 2017 ini. Setelah menonton ini, saya susah move on dari film ini. Saya terus memikirkannya dan mengingat sejumlah unanswered problems dalam film ini. So, here’s my muse about this movie… (better you watch this movie with friends, discuss with them, then come to read this post).

Film ini diangkat dari sebuah Novel karangan Novelist Jepang, Shusaku Endo, tentang seorang Misionaris Jesuit (salah satu ordo dalam Gereja Katolik) di Abad ke-17, Rodriguez, yang melakukan perjalanan ke Jepang untuk mencari Mentornya yang hilang dan diduga telah meninggalkan imannya, Ferreira. Pencarian ini tidaklah mudah, sebab pada waktu itu Jepang memasuki sebuah periode isolasi dan penganiayaan terhadap orang Kristen (dalam catatan sejarah, dari tahun 1614-1640 diperkirakan 5000-6000 orang Kristen dibunuh di Jepang), karena Jepang menanggap bahwa Kekristenan adalah senjata dari penjajahan bangsa Barat, khususnya Portugis pada waktu itu. Otoritas Jepang memaksa orang Kristen Jepang menyangkal imannya, karena bagi mereka menjadi Kristen merupakan jalan menuju kehancuran budaya, kepercayaan dan identitas Jepang. Ketika identitas ke-Jepang-an mereka hancur, maka sama saja dengan memusnahkan Jepang. Itulah sebabnya, Otoritas Jepang dengan kekejamannya ingin menghapuskan Kekristenan yang berkembang cukup subur pada waktu itu. Mereka membunuh dengan sadis bagi orang-orang Kristen yang tidak mau menyangkal imannya (dengan cara menginjak gambar Yesus). Mereka meneteskan air panas secara perlahan, membakar hidup-hidup, menyalibkan di pantai sampai mati, menghanyutkan orang Kristen hidup-hidup di laut, memancung kepala orang Kristen, bahkan menggantung orang Kristen secara terbalik.

Akan tetapi, ketika mereka ingin membuat para Misionaris menyangkal imannya, mereka tidak langsung membunuh mereka ketika mereka menolak menyangkal. Mereka justru menghadirkan penderitaan yang paling menyakitkan, yaitu dengan membuat mereka menyaksikan penderitaan orang-orang Kristen, baik yang menyangkal maupun yang tidak menyangkal imannya. Mereka membiarkan Misionaris yang gagal ini tetap hidup dan menghidupi kebudayaan dan kepercayaan Jepang. Mereka memberikan identitas Jepang kepada para Misionaris tersebut. Ferriera dan Rodriguez, kedua Pastur yang gagal ini menjadi orang Jepang, menikahi wanita Jepang dan hidup dengan tradisi Jepang, bahkan sampai mereka mati. Dengan begitu, Otoritas Jepang berpikir mereka dapat menghapus Kekristenan di Jepang.

Film ini bukanlah sebuah film “easy-watching.” Di sepanjang film ini, Scorsese tidak memberikan jawaban dari problem yang ia munculkan. Namun, hal inilah yang menjadikan film ini brilliant, karena problem yang tanpa jawaban ini memberikan kesan Silence yang dalam. Ketika tokoh-tokoh dalam film ini bertanya-tanya kepada Tuhan, namun seolah Tuhan tetap Silence, maka Scorsese menyempurnakannya dengan menghadirkan kesan Silence saat kita menginginkan jawaban dari problem yang ia munculkan. Scorsese mengakhiri film ini dengan kesan Ambiguous yang dalam. Seolah-olah ia memberikan kebebasan bagi penontonnya untuk memberikan respon masing-masing, sehingga tidaklah salah jika film ini dikategorikan sebagai sebuah Reader-Response Movie. Scorsese membiarkan film ini Silence dan menjadi perenungan bagi orang-orang yang menontonnya.

Di saat Cinema modern menghadirkan film-film bergenre Heroic yang selalu menuntun penonton untuk memiliki kesan “Good guys always win over the bad guys.” Film ini sebaliknya menghadirkan sesuatu yang bertolak belakang. Tidak ada kemenangan yang dirayakan. Namun, teriakan, keraguan, keputusasaan, kelemahan, krisis dan penyangkalan, hal-hal inilah yang seolah-olah ingin dirangkul dan dirayakan di dalam film ini. Mungkin agak terkesan pesimistis, dan bagi sebagian orang yang selalu optimis, film ini mungkin tidak relevan. Tetapi ada keindahan di dalam kelemahan yang dirayakan di dalam film ini, yaitu the beauty of extended God’s Grace in believers’ weekness.

Rodriguez: “I pray but I’m lost. Am I just praying to silence?”

Jesus: “I suffered beside you, I was never silent.”

Ada 3 hal yang menarik bagi saya, yang juga sekaligus menjadi sebuah pertanyaan bagi iman Kristen:

Menginjak Gambar Yesus

Hal ini pasti akan ditanyakan oleh kita setelah menonton: Apakah orang yang dipaksa untuk menyangkal iman kepada Yesus dengan menginjak gambar Yesus akan diampuni atau diterima oleh Tuhan? Mengingat mereka akan mati jika mereka tidak menginjak gambar Yesus?

Film ini Silence ketika berhadapan dengan pertanyaan iman ini. Scorsese memberikan 2 pilihan kepada penonton. Kita dapat mengatakan bahwa orang tersebut pasti tidak akan diampuni, dan orang tersebut tidak akan diselamatkan, karena Yesus sendiri berkata: “Barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan BapaKu yang di sorga” (Matius 10:33).

Scorsese dalam wawancaranya mengatakan bahwa orang Kristen Jepang yang mati di hukum karena menolak menyangkal iman mereka dengan tidak menginjak gambar Yesus adalah orang-orang Kristen yang menunjukkan tindakan iman yang extraordinary, dan kita tentu tersentuh dengan iman mereka sekaligus marah dengan perlakuan yang mereka terima. Mereka mengutip perkataan Tertulianus “Darah para martir adalah benih Injil.” Tetapi Scorsese juga dengan cerdik mempertanyakan apakah sesungguhnya mereka mati karena iman mereka kepada Yesus atau mereka mati supaya Misionaris yang menyebarkan agama Kristen tidak mati? Maka, di sini ia sedang memberikan pilihan kepada penonton apakah mereka ingin melihat bahwa tindakan martyr tersebut adalah sebuah pengorbanan iman kepada Kristus atau hanya bentuk loyalty kepada pemimpin agama.

Inqusitor Inoue berkata kepada Rodriguez: “The price for you glory is their suffering.”

Hal inilah yang pada akhirnya juga mengguncangkan iman Father Rodriguez, ia dipaksa untuk memilih, apakah ia menginjak gambar Yesus dan diklaim oleh Jepang telah menyangkal imannya kepada Yesus ATAU ia menolaknya namun ia akan melihat kematian orang-orang Kristen yang sebenarnya sudah menyangkal Yesus dan bebas dari hukuman, tetapi tetap diperhadapkan dengan hukuman. Rodriguez diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Namun, muncullah sebuah pertanyaan, “Jika Yesus di sini, apakah Yesus akan menginjak gambar Yesus demi menyelamatkan orang-orang ini? Apakah Yesus akan “menyangkal imannya” untuk membuat orang-orang ini tetap hidup?”

Pertanyaan ini yang akhirnya membuat Rodriguez menginjak gambar Yesus. Tindakan ini dianggap oleh otoritas Jepang sebagai tindakan penyangkalan iman. Namun, sekali lagi Scorsese meninggalkan problem ini sebagai sesuatu yang open-ended, sebab di bagian akhir dari film ini ketika Rodriguez mati dan akan dibakar, Rodriguez masih memegang icon salib.

Pengampunan Bagi seorang yang Menyangkal iman

Pertanyaan kedua adalah berkaitan dengan tindakan Kichijiro, seorang Kristen Jepang yang digambarkan seperti Yudas yang menghianati Yesus. Ia menyangkali imannya dengan menginjak gambar Yesus, lalu meminta pengampunan, tetapi ketika diperhadapkan dengan pilihan menyangkal atau setia, maka ia tetap memilih menyangakali imannya. Lalu meminta pengampunan kembali. Seolah-olah Kichijiro melihat anugerah pengampunan Tuhan itu sebagai sesuatu yang murahan (cheap grace). Maka pertanyaannya: Apakah orang yang demikian diampuni atau diterima oleh Tuhan kembali?

Pengampunan dan Berkat yang berulang kali diberikan Father Rodriguez kepada Kichijiro seolah menunjukkan bahwa selalu ada tempat untuk orang yang mengaku berdosa dan meminta pengampunan, meskipun berulang kali. Namun, apakah dengan begitu tidak akan membuat Kasih dan Anugerah Tuhan menjadi sesuatu yang dapat dipermainkan dan murahan? Tetapi pertanyaan lain juga dapat ditanyakan, tidakkah selalu ada tempat bagi orang-orang yang lemah di dalam anugerah Tuhan?

Sekali lagi Scorsese memberikan pilihan kepada penonton untuk menjawab, apakah iman Kristen yang lemah itu memang pantas? Apakah iman Kristen memberikan tempat bagi seorang percaya untuk “fail and try our best”? Apakah Tuhan mau menerima orang yang memiliki iman yang demikian?

Saya tidak memiliki jawabannya, tetapi saya percaya satu hal:

“God’s grace is wider and larger and bigger and deeper and higher than what we can imagine, than our human judgment.”

Iman dan Injil yang Universal

pertanyaan terakhir yang membuat saya merenung adalah perdebatan yang terjadi antara Inquisitor Inoue dengan Rodriguez, apakah kebenaran Kristen itu universal sehingga dapat berlaku baik itu di Portugis maupun di tanah Jepang atau tidak?

Inoue meyakini bahwa Kekristenan tidak dapat tumbuh di Jepang karena tanah Jepang berbeda, sedangkan Rodriguez bersikeras berkata bahwa Kekristenan pernah tumbuh subur, namun sekarang tidak lagi karena tanah itu sudah diracuni.

Akan tetapi, Scorsese membawa penonton untuk melihat bahwa lahan Jepang adalah “sebuah Rawa.” Misionaris datang menyebarkan iman Kristen namun tidak mau mencoba memahami kepercayaan, budaya dan identitas Jepang. Bahkan Father Ferreira sendiri berkata bahwa ada kemungkinan pada waktu itu orang Jepang memiliki iman Kristen yang sesat. Bagaimana mungkin Jepang dapat memahami iman Kristen yang benar, jika Misionaris Kristen tidak mencoba memahami cara berpikir, keyakinan dan budaya Jepang?

Iman Kristen adalah kebenaran universal yang berlaku di berbagai tempat dan zaman, namun implementasi dan penyerapan iman Kristen itu bersifat “culture-conditioned.” Penulis keempat kitab Injil sendiri menggunakan cara berpikir, agenda, gaya bahasa, bahkan penuturan yang sesuai dengan budaya dan zamannya saat mereka ingin menjelaskan dan memaknai Stories of Jesus. Injil yang kita miliki adalah culture-conditioned texts.

Bahkan Leslie Newibin, seorang Teolog dan Misionaris yang pernah melayani di India pernah berkata:

“It is obviously true that we have no way to understanding the Bible except through the concepts and categories of thought with which our culture has eqquiped us through our whole intellectual formation from earliest childhood.”

Namun, secara umum, sama seperti kutipan di awal dari wawancara Scorsese, melalui film ini, ia seolah-olah ingin bertanya:

“Jika perjalanan iman itu sama seperti sebuah Pilgrimage, adakah tempat bagi keraguan, keputusasaan, ketakutan, kelemahan, kejatuhan, krisis dan bahkan kegagalan di dalam iman Kristen?”

Click here to watch the interview with Martin Scorsese by Fuller Studio.

Seringkali saya mendengar seorang rohaniwan memberikan kritikan terhadap sebuah institusi rohani (gereja) tentang “apa yang sedang terjadi” pada atau di dalam gereja itu. Kritikan itu tidak jarang disampaikan di atas mimbar. Mungkin maksudnya sebagai sebuah ilustrasi, tetapi hal itu tetaplah sebuah kritikan.

Seringkali saya mendengar seorang rohaniwan memberikan kritikan terhadap sebuah institusi rohani (gereja) tentang “apa yang sedang terjadi” pada atau di dalam gereja itu. Kritikan itu tidak jarang disampaikan di atas mimbar. Mungkin maksudnya sebagai sebuah ilustrasi, tetapi hal itu tetaplah sebuah kritikan.

Kritikan yang baru-baru ini saya dengar adalah kritikan tentang sebuah gereja yang sedang berkembang, yang sedang jadi “trend,” yang sedang “happening,” atau apapun itu sebutannya.

Kritik yang saya dengar adalah: “saya tidak terlalu tertarik dengan gereja seperti itu, karena cara pandang Tuhan selalu berbeda dari cara pandang kita manusia.” Ia memberikan contoh Jemaat di Sardis dalam kitab Wahyu yang digambarkan sebagai Jemaat yang hidup, namun mati (interpretasinya: gereja itu dilihat oleh gereja lain, atau mungkin jemaat itu sendiri sebagai gereja yang hidup atau berkembang, tetapi di hadapan Tuhan: gereja itu mati). Juga kisah Daud, seorang remaja yang kemerah-merahan, namun dipilih menjadi Raja Israel oleh Tuhan, padahal kakak-kakaknya yang lain lebih memenuhi “kriteria fisik” seorang calon Raja. Kisah yang lainnya untuk memperkuat argumentasinya adalah kisah seorang janda miskin yang memberikan persembahan 2 peser (nilai uang paling kecil jaman itu), namun Yesus berkata bahwa persembahan janda itulah yang paling besar.

Saya pikir kalimat ini dan argumentasinya tidaklah salah. Tapi kalimat ini membuat saya berpikir (lebih tepatnya memberikan “kritikan”):

What if … Roh Tuhan memang sedang bekerja di dalam dan melalui gereja yang sedang berkembang itu? Kisah Alkitab juga meneguhkan hal ini bahwa pada waktu Tuhan berkenan kepada Daud, maka Tuhan membuat ia dapat mengalahkan Goliat, Jendral perang Raksasa bangsa Filistin, dapat menjadi raja Israel dan Tuhan melimpahinya dengan kekayaan dan kemakmuran di dalam Kerajaannya. Kisah yang lain dan tidak kalah pentingnya adalah kisah Jemaat mula-mula, yang karena Tuhan berkenan maka jumlah mereka semakin bertambah banyak. Artinya ternyata Alkitab juga menegaskan bahwa perkenanan Tuhan dapat dilihat melalui “kesuksesan” dan pertumbuhan atau pertambahan jumlah.

What if….???

Maybe this is only my muse… But I feel that It’s not really right to use the pulpit as the place to say OUR criticism or judgement (I am also talking to myself).

Tetapi ketika saya berpikir (memberikan kritikan) terhadap khotbah yang berisi kalimat kritikan itu, saya juga berpikir di dalam hati saya (memberikan “kritikan” terhadap kritikan yang saya pikirkan):

What if … Roh Tuhan juga sedang bekerja melalui khotbah yang di dalamnya berisikan kritikan terhadap gereja yang sedang berkembang itu..???

What if …???

I think It’s not my part to answer this question… Whose part…??? idk….